| Accueil | La vie des étoiles | Les trous noirs | La conquête de l'espace | Le Soleil | Le système solaire | L'expansion de l'univers | Voyage et découvertes astronomique | Partenaires |

Pour définir un trou noir, il faut s’intéresser à la fin de vie des étoiles, en effet, la vie des étoiles peut se finir de plusieurs façons selon sa taille et sa masse (celle-ci est mesurée en fonction de la masse de l’étoile de notre système ce qui revient à dire que les masses des étoiles sont mesurées en fonction de la masse du Soleil). La principale différence entre les différentes fins de vie de l’étoile repose sur la masse. Prenons tout d’abord une étoile de taille moyenne c'est-à-dire dont la masse est à peu près égale à la masse du Soleil (de 0.5 à 4 masses du Soleil). Une fois que l’étoile à utiliser tout son réservoir en hydrogène l’étoile entame son réservoir en hélium mais le rythme de la fusion nucléaire de l’hélium pour donner du carbone s’accélère pour donner une étoile appelée Géante rouge. Dans à peu près cinq milliards d’années le Soleil deviendra aussi une géante rouge. Ensuite la vie de l’étoile n’est pas encore complètement finie en effet après avoir utiliser toutes ces réserves en hélium pour former du carbone et de l’oxygène. A ce stade les étoiles sont alors dépourvu de toutes les couches de gaz autour d’elle alors le noyau de celle-ci commence alors à se refroidir pour obtenir une faible température de 10000° ce qui n’est pas très élevée cette étoile devient alors une Naines Blanches. Ces étoiles ont alors une taille relativement faible puisque cette taille correspond à peu près à la taille de la Terre. Ces étoiles s’effondrent alors sur elles-mêmes et se refroidissent et s’éteignent alors progressivement.

Si on prend une étoile de masse comprise entre quatre et dix masses du Soleil environ alors on n’obtient pas une Géante Rouge mais une Super Géante rouge car sa taille sera beaucoup plus grande que la Géante rouge. Les Super Géante rouge ont les mêmes propriétés que les Géantes Rouges mais avec une masse supérieure à dix masses solaires. Quand les Super Géantes commencent à ne plus avoir assez de combustibles pour faire des réactions de fusion thermodynamique, celles-ci commencent alors à s’effondrer sur elles mêmes et à cause de leur très grande masse ces étoiles parviennent alors à former de très grandes réactions qui par leur force forment alors des supernovas, les restes de la Super Géantes alors se trouvent dans l’univers comme ceux-ci sont très proches et de très faibles tailles, puisque ce sont des protons et des électrons, il se recombinent pour former des neutrons et ainsi continuer à « vivre » pour former une étoile à neutrons de très faibles diamètres (environ 20 km) elles sont aussi appelées pulsars.

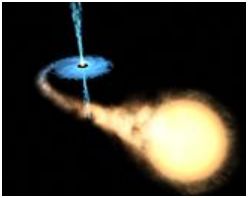

Maintenant prenons une étoile dont la masse est supérieure à dix masses solaires alors quand l’étoile commence à ne plus avoir assez de carburant (hélium et hydrogène) celle-ci s’effondre mais ne laisse pas place à une supernova et une étoile à neutron comme les Super Géantes en effet celle-ci s’effondre mais comme leur gravité est très importante puisque leur masse est aussi très grande alors elle s’effondre et comme elle n’a plus de carburant elle ne peut plus effectuer une réaction chimiques pour s’enlever de sa force de gravité et de plus sa taille diminue aussi à grande vitesse jusqu’à atteindre la limite de d’Oppenheimer- Volkoff. Cette limite est désignée par le rayon de Schwarzschild que l’on verra plus tard dans le dossier et la masse minimale où une étoile ou un autre astre peut s’effondrer. Cette masse est calculée et elle est d’environ trois masses du soleil c'est-à-dire 6.25x1030 kg. À partir de cette limite l’effondrement est tel que plus aucune particule ou autre rayon comme la lumière ne peut s’en échapper et on assiste alors à la formation d’un trou noir. Donc en conclusion de cette partie on peut donner une définition d’un trou noir qui serait la suivante : un trou noir est un effondrement du cœur d’une étoile supergéante où tout ce qui rentre ne peut en aucun cas sortir.

Le deux premières personnes a avoir parler des trous noirs sont John Michell et le marquis Pierre-Simon Laplace. Le premier nommé en parlât en 1783 dans un article envoyé à la Royal Society, dans ce même article il parlât d’un corps si massif que tout ce qui rentrerait ou bien le toucherait ne pourrait s’échapper de ce corps à cause de la gravité en effet Michell l’écrivit sous la forme de la phrase suivante : « Si disait-il, le demi grand axe d’une sphère de même densité que le Soleil dépassait le rayon de celui-ci dans une proportion de 1 à 500, alors un corps, tombant d’une hauteur infinie vers lui, aurait acquis à sa surface une plus grande vitesse que celle de la lumière, et par conséquent, en supposant que la lumière soit attirée par la même force en proportion de sa force d’inertie, comme d’autres corps, toute la lumière émise par un tel corps y retournerait, par sa propre gravité » . Ce qui correspond bien à la définition d’un trou mais à cette époque les connaissance était plus limité que actuellement ce qui ne permis pas à Michell de voir sa thèse avoir le succès qu’elle aurait du avoir. Le second à en avoir parler dans un livre intitulé Exposition du système du Monde est le marquis Pierre-Simon Laplace. Ce grand mathématicien, philosophe et astronome démontra mathématiquement ce qu’il disait dans son livre et il fut le premier à utiliser le terme de trou noir qu’il retira du livre à partir de la troisième édition du livre. Une phrase résumâ t bien le livre de Laplace : «Un astre lumineux, de la même densité que la Terre, et dont le diamètre serait 250 fois plus grand que le Soleil, ne permettrait, en vertu de son attraction, à aucun de ses rayons de parvenir jusqu'à nous. Il est dès lors possible que les plus grands corps lumineux de l'univers puissent, par cette cause, être invisibles », c’est la première définition d’un trou noir. Il présentât ces résultats à l’Académie des Sciences mais toutes les personnes de la communauté scientifiques présentent resteront sceptiques à l’idée qu’un corps comme celui-ci existe réellement.

Il fallut attendre plus d’un siècle et le génie d’Einstein pour entendre parler de trou noir, en effet jusque 1915 et la publication de la théorie de la relativité générale pour que les recherches sur la possibilité d’existence de trou noir soient reprises. En effet, dans sa théorie de la relativité générale, Einstein donnât des élément sur la gravitation et l’espace qui nous entoure en effet il donna des propriétés de l’espace à la gravitation de plus l’espace n’est plus une entité absolue mais une entité souple déformable par la matière mais sa théorie est tellement compliquée qu’il doute sur la possibilité d’existence de solutions exactes. Cependant quelques mois plus tard Karl Schwarzschild découvrit des solutions à la théorie de la relativité générale qui lui ont permis de faire la découverte des Trous noirs de Schwarzschild (ceux-ci ne compteront aucunes charges électriques ni de moment cinétique) . Pour cela, il prit le cas d’une masse infinie effondré en un point, il calcula alors la courbure de l’espace temps c’est à dire la distorsion du temps et le rayon minimum qu’il faut au trou pour piéger toutes les particules allants toutes les vitesses possible ainsi que la lumière elle-même .Ce rayon qui a été calculer est appelé rayon de Schwarzschild. Deux ans plus tard, deux autres physiciens dénommés Heinrich Reissner et Gunnar Nordström découvrit des solutions à la théorie de Einstein pour des corps possédant une charge électrique, il seront appelés les trous noirs de Reissner et de Nordström.

Il faut attendre 1963 pour avoir une nouvelle découverte sur les trous noirs c’est le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr qui démontra grâce à des calculs, une solution des équations de la théorie de la relativité pour une singularité (trou noir ce terme sera énoncé en 1967 par le physicien John Archibald Wheeler) qui conserverait le moment cinétique d’une étoile lors de son effondrement. Cela induirait alors que si la singularité tournerait sur elle-même comme une toupie alors elle changerait de forme et deviendrait un anneau de densité infinie : c’est le Trou noir de Kerr. Les prochaines découvertes ont lieu dans la décennie suivante en effet c’est Stephen Hawking qui en 1974 montre que tous les trous noirs rayonne (rayonnement de Hawking) comme ci ceux-ci possédait une température et qu’ils s’évaporaient. Cette découverte lui permit de se mettre d’accord avec la théorie qu’exposait deux ans plus tôt Jacob Bakenstein qui disait que la surface de l’horizon d’un trou noir n’est que de l’entropie déguisée. Hawking dis aussi qu’aucunes informations ne peuvent s’échapper d’un trou noir. En 1996, Reinhardt Genzel et son équipe « pèse » le trou noir qui se trouve au centre de la Voie Lactée, celui-ci pèserait 2,5 millions de fois la masse du Soleil. Le 21 Juillet 2004 soit trente ans plus tard Hawking avoue à la 17ème conférence sur la relativité générale et la gravitation, à Dublin,qu’il s’est trompé et qu’au bout d’un temps incommensurablement long, les trous noirs délivrent les informations qu’ils ont emprisonner.

Tous les produits, logos et images cités dans ces pages sont la propriété de leurs marques respectives.

Site configuré sous le navigateur Mozilla Firefox - Résolution 1280*1024.

© Astronomie en Folie 2008-2011 - Créé par Kévin